|

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Рекомендации логопеда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

автор:Кималова Екатерина Инверовна Речь – это такой вид деятельности, для которого необходима сформированность слуховых и зрительных функций, а также двигательных навыков. Для правильного произнесения звука ребенку требуется воспроизвести артикуляторный уклад, состоящий из сложного комплекса движений, при этом артикуляция, голос и дыхание должны быть скоординированны в работе. И.М. Сеченов писал, что «… всякое ощущение по природе смешанное… К нему обязательно примешивается мышечное ощущение, которое является более сильным по сравнению с другими». Учеными давно уже доказана теснейшая связь между развитием движений рук и формированием произношения, где движения играют стимулирующую роль, активно и положительно влияя на развитие и функционирование речевыхзон коры головного мозга, причем именно в дошкольном возрасте, пока идет процесс формирования речевой моторики. Активно речь начинает формироваться, когда движения пальцев рук ребенка достигают достаточной силы и точности. Следовательно, развивающую и коррекционную работу нужно выстраивать в направлении от движения к речи, с успехом реализует такое направление, как фонетическая ритмика (сочетание речи с движением). Это направление сочетает в себе три компонента – эмоциональный, двигательный, речевой – и использует механизм их функционального единства. Одной из важнейших характеристик речи является ее темп и ритм. Послоговой речевой ритм является равномерно повторяющимся, по своим механизмам он является родственным ходьбе, дыханию, сердцебиению. Соединение речи с движением способствует развитию темпа и ритма речевого дыхания, развитию артикуляторной моторики, укреплению мимической мускулатуры, формированию фонематической системы, развитию умения сочетать движения и речь, координировать их, подчинять единому ритму, оказывают благоприятное воздействие на формирование пространственных представлений. Связь движений и речи нормализует состояние мышечного тонуса, помогает освободиться от эмоциональной и двигательной зажатости, способствует координации процессов дыхания, голосоведения, артикуляции, регулированию ритма речи, профилактике и преодолению таких речевых расстройств, как нарушение темпа речи, смазанyость, нечеткость звукопроизношения, заикание. Таким образом, регулярное использование игровых упражнений на основе соединения речи с движением показывает, что: - у детей активнее развивается общая, мелкая, артикуляторная моторика и координация движений; - улучшается фонематический слух; - нормализуется речевое дыхание; - формируется умение изменять силу и высоту голоса; - улучшается ритмико-интонационная сторона речи; - уточняется артикуляция имеющихся звуков, вызываются по подражанию некоторые из отсутствующих звуков, создается база для успешной постановки звуков, быстрее и успешнее протекает процесс автоматизации звуков; - повышается речевая активность детей. Следует помнить, что упражнения на координацию речи с движением можно включать в различные виды деятельности детей: занятия, прогулки, режимные моменты, логоритмические занятия и т.д. · Артикуляторная сказка (Т.С. Овчинникова) Движения выполняются в сопровождении спокойной музыки. ТЕРЕМОК

· Пальчиковая гимнастика. (Кималова Е.И)

· Покажи стишок руками (С. Баруздин)

· Упражнение на координацию речи и движения (Нищева. Н) «Зимние забавы»

· Фонопедическое упражнение «Морозята» по методу В. Емельянова

Использование изобразительной деятельности Учитель-логопед: Глушкова С.Н.

Использование изобразительной деятельности с целью развития речи встречалось крайне редко. Между тем любая деятельность, я считаю, в том числе и изобразительная, благоприятна для развития речи. Особенно это касается детей с общим недоразвитием речи, деятельность с бумагой, ножницами, глиной, красками, карандашами – это не только сенсорно-двигательные упражнения. Она отражает и углубляет представления детей об окружающих предметах, способствует проявлению умственной и речевой активности. По-моему этим определяется ее связь с коррекционным обучением. Значение рисования, лепки, аппликации и конструирования для всестороннего развития и воспитания дошкольника с общим недоразвитием речи велико и многогранно. Изобразительная деятельность выступает как специфическое образное средство познания действительности, поэтому имеет большое значение для умственного развития детей. В свою очередь умственное воспитание ребенка теснейшим образом связано с развитием речи. Речь – важнейший психический процесс, обеспечивающий любому ребенку взаимодействие с социальным миром, возможность осмыслить себя и свои действия, выразить свои переживания другим людям. И так как речь формируется в деятельности, то наряду с игровой деятельностью, большое значение в развитии речи имеет и изодеятельность. Сенсорно-перцептивные возможности изодеятельности позволяют использовать ее в развивающей работе. Ребенок рисует руками. Он учится справляться своими ручками с кисточкой, карандашом, мелком и другими инструментами для рисования. В результате, развивается его слаженная и умелая работа пальчиков и ладоней ( мелкая моторика). А это одновременно влияет сразу на несколько направлений развития человека: • Развивается мозг в целом, а также ряд мозговых центров; • Ускоряется развитие речи ребенка; • Развивается воображение и фантазия; • Развивается способность к творчеству Занятие по изодеятельности с детьми– это особая ситуация, которая стимулирует развитие коммуникативной функции речи, активного и пассивного словаря. На занятиях по ИЗО мы знакомим детей с названиями предметов, действий, которые они производят с предметами, учим различать и употреблять слова, обозначающие внешние признаки предметов и признаки действий. В изобразительной деятельности значительно быстрее происходит развитие восприятия и осознания речи детьми, так как речь приобретает действительно практическую направленность и имеет большое значение для выполнения той или иной предложенной деятельности. Удивительно и то, что при занятиях рисованию у ребенка развиваются не только творческие способности, но и , одновременно, способность мыслить логически, просчитывать, планировать. Рисование также полезно детям для разгрузки, снижения эмоционального и психологического напряжения. Таким образом, можно утверждать, что рисование - это естественный способ развития детей. Естественный – это значит , что для развития ребенка вам не нужно придумывать ничего особенного, достаточно иметь под рукой то, чем и на чем рисовать , а желание рисовать уже заложено в каждом ребенке самой природой. Нам, взрослым, надо лишь направить и поддержать детей в этом занятии. И тут Вы спросите: « Как же я буду заниматься со своим ребенком, если сам не умею рисовать?» Для этого мной была разработаны удобные и эффективные приемы по обучению детей поэтапному рисованию с использованием стихов.

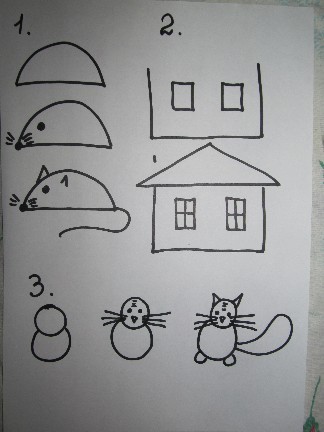

МЫШКА ( рисунок 1 ) 1. Мышку просто рисовать, если полкружочка взять, 2. Впереди – глаз, усы и нос, 3. Дальше - ушки, лапы, хвост.

ДОМ (рисунок 2) 1. Я рисую дом, 2. Два окошка в нем 3. Крышу – треугольник, рисую не спеша, 4. Вышла крыша хороша!

КОТИК (рисунок 3) 1. Нарисуем два шара – целый шар и полшара. 2. А теперь смотри, что рисую я внутри: Два кружочка, треугольник, три полоски, Три черты: с левой, правой стороны. 3. Сверху ушки уголки, снизу лапочки – кружки, И пушистый хвостик – получился котик – Рыженький животик!

Изобразительная деятельность – благодатная почва для реализации активности, ведь человек усваивает 10% из того, что слышит, 50 из того, что видит, 90% из того, что делает. Изодеятельность позволяет развивать творческие возможности ребенка. Дети получают знания, умения, навыки, учатся познавать мир и осознавать себя и свое место в нем. Рисование дает возможность маленькому человеку свободно выражать свои эмоции, мысли и ощущения. Рисуя, малыш получает радость и удовольствие. А радостный и удовлетворенный ребенок растет счастливым и уравновешенным человеком .

Профилактика оптической дисграфии у детей дошкольного возраста. Учитель-логопед: Глушкова Cветлана Николаевна.

В последние годы значительно возросло количество детей, сталкивающихся с различными трудностями обучения в начальной школе. Одна из самых актуальных проблем - это нарушение письма - ДИСГРАФИЯ. Письмо является "базовым" навыком, т.е. навыком, на котором практически строится все дальнейшее обучение, а значит ребенок, не освоивший его вовремя, непременно будет отставать в учебе и не только по русскому языку. Процесс овладения навыком письма очень сложен и включает в себя полноценное и своевременное формирование коры головного мозга, органов слуха и зрения, артикуляции, общей и мелкой моторики. Оптическая дисграфия характеризуется нарушением формирования зрительного образа буквы, слова. Причины, приводящие к оптической дисграфии, могут быть обусловлены органическим повреждением корковых зон головного мозга, участвующих в процессе письма, запаздыванием созревания этих систем мозга, нарушением их функционирования. Так же нарушение письма может быть связано с длительными соматическими заболеваниями детей в ранний период их развития и неблагоприятными внешними факторами: неправильная речь окружающих, двуязычие, недостаточность речевых контактов, неблагоприятная семейная обстановка. Как известно, любое заболевание легче предупредить, чем лечить, поэтому особое внимание обращается на ранее выявление и раннюю коррекционную помощь, которую необходимо проводить еще до начала школьного обучения. Ведь самый благоприятный период для развития и коррекции - это именно дошкольный возраст, когда по мере овладения речью формируется психика ребенка, его мышление, познавательные процессы, общие и специфические способности. Для профилактики оптической дисграфии можно использовать различные игры и упражнения. Эти игры и упражнения можно использовать для игр дома и в детском саду. Игры и упражнения для развития зрительного гнозиса ( предметный гнозис) В две первые игры можно играть с ребенком с 4 лет. Они помогут дошкольнику научиться ориентироваться сначала на образе знакомых предметов и объектов (животных, растений и др), а затем и на образах более сложных и абстрактных для восприятия - букв.

1. СТРАННЫЙ ХУДОЖНИК В игре используются карточки с нелепыми изображениями (составленными из двух предметов) дети должны угадать что или кого хотел нарисовать странный художник

2. Я – ХУДОЖНИК! В игре используются карточки с недорисованными изображениями предметов, с пунктирными изображениями. Взрослый предлагает узнать какой предмет не дорисовал художник, а затем дорисовать и раскрасить его.

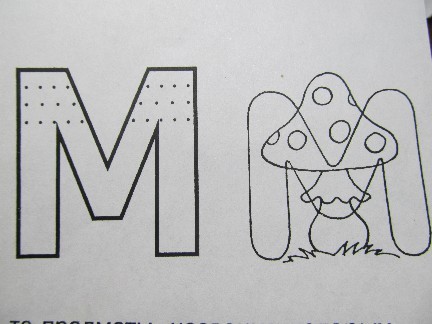

В следующих двух упражнениях ребенку предлагается: поставить в букве точки, найти и раскрасить букву М. ( эти задания можно предлагать детям, которые уже знают образ букв).

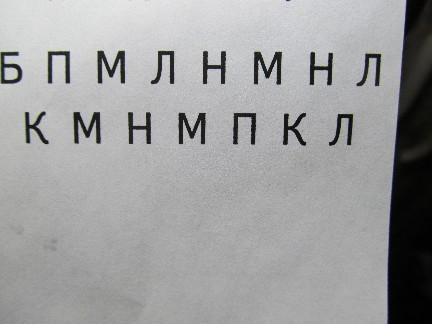

В этом упражнении нужно обвести в кружок все буквы М. (аналогичные задания могут быть предложены и с другими буквами, знакомыми ребенку). Упражнение помогает развить внимание ребенка, а так же умение находить нужную букву среди других по памяти или по образцу.

Календарь развития мышления и речи

С помощью составленного в виде графика календаря развития мышления и речи, Вы сможете самостоятельно оценить, соответствует ли развитие мышления и речи Вашего ребёнка тем стандартам, которые предъявляются к детям от 1 года и до 6 лет. График нормативных показателей развития мышления и речи у ребёнка в возрасте от года и до 6 лет

Примечания :* человека,кота,собаки,лошади и птицы ** "положи на стол", "встань на стульчик" *** "Что ты будешь делать, если тебе холодно?"(устал, голоден...) **** красный, жёлтый, зелёный, синий ***** Огонь-горячий, лёд-...?; Конь-большой, мышь -...?; мама-женщина, папа -...? ****** Что такое мячик?; бассейн?; стол?; дом?; банан?; потолок ?; чайник?; тротуар?; барьер? Оценка за ответ на этот вопрос засчитывается, если ребёнок может также сказать к какой группе относится данный предмет, как используется, какой формы, из какого материала (например: банан-фрукт, желтый, длинный, его едят). ******* ложка, обувь, хлеб, дом, дверь.

Каждый из закрашенных прямоугольников соответствует нормативному возрастному интервалу, в течение которого появляется новая нормативная способность ребёнка, обозначенная текстом соответствующего порядкового номера. При работе с календарём развития мысленно проведите вертикальную линию в точке, соответствующей возрасту Вашего ребенка. Проверьте, с какими из прямоугольников пересечётся данная линия. Эти прямоугольники, а также и те, которые находятся слева от линии, и будут определять те нормативные способности (согласно перечню), которыми должен обладать Ваш ребёнок в его возрасте. Вам остаётся сверить это с фактическим состоянием его развития. Если большая часть навыков ребёнком усвоена, можно сделать вывод, что мышление и речь Вашего ребёнка развиваются нормально. Если же большая часть нормативных способностей ребёнком ещё не усвоена, то может идти речь об отставании в развитии в той или иной степени. В том же случае, когда Вашим ребёнком наряду с нормативными требованиями к его возрасту, также усвоена и большая часть других нормативов, соответствующих более старшему возрасту, то это означает, что он опережает своих сверстников в развитии мышления и речи по большинству показателей. Если задержка (или опережение) происходит частично и только по одному или двум показателям, тогда может идти речь о негармоничном развитии ребёнка. В тех же случаях, когда с помощью календаря развития мышления и речи родители ребёнка нашли какие-либо отклонения от нормативов, необходимо обратиться за помощью к детскому психологу для своевременной и эффективной коррекции этих нарушений.

По материалам статьи Ларисы Таратиной журнал «Мой ребенок» Ребенок либо не может произнести звук, либо смело заменяет один звук другим. Прежде всего надо уточнять сколько лет малышу. Ведь функциональная или возрастная дислалия — вещь вполне естественная. Важно знать что является нормой для того или иного возраста.

Возраст ребенка Звуки, появившиеся в речи До трех лет ставить хромающие звуки рано, но необходимо готовить ребенка, его артикуляционный аппарат к правильному произношению, речи. Артикуляционной гимнастикой можно и нужно заниматься с двух лет. Начните, например, с объяснений: «Чтобы научиться правильно и красиво говорить, нужно четко произносить звуки. А чтобы правильно произносить звуки, надо знать как это делается. Как ты думаешь, чем мы говорим? Откуда слышаться звуки? Правильно, изо рта. То есть мы произносим звуки с помощью всего, что есть у нас во рту. Это губы, зубы, язык. Язычок, пожалуй, больше всего трудится над образованием звуков, так как он самый подвижный. И т.д.» Не забывайте показывать все, о чем рассказываете малышу.

Материал подобран учителем-логопедом Тельновой Любовью Евгеньевной | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Дата последнего обновления страницы 10.04.2025 Сайт создан по технологии «Конструктор сайтов e-Publish» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||